第38号【謎に包まれた川原慶賀】

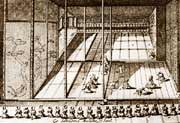

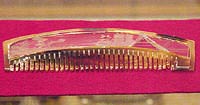

今月中旬、長崎の地元新聞の一面にオランダで川原慶賀(かわはらけいが)の絵、2作品が新たに発見されたという記事が掲載されました。慶賀は江戸時代の町人絵師。その彼の話題が今、国民が大注目している新内閣の記事と並んでいるのを何だか不思議に感じながら、でも、やはり長崎にとって慶賀は重要な人物なのだなとあらためて思ったのでした。【“】ソウナノ? ご存じの方も多いと思いますが、慶賀は江戸時代後期に出島にやって来たオランダ商館医師シーボルトのお抱え絵師です。シーボルトの求めに応じて出島の様子や庶民の暮らし、職人の道具や植物など当時の日本の様子をさまざまな視点で描きました。▲蘭船入港図(蘭館絵巻)(長崎市立博物館蔵)先週お話しした唐絵目利(からえめきき)は日本側の絵師として西洋の文物を描きましたが、慶賀は西洋側の絵師として日本を描いたのです。ちなみに現存する彼の作品で国内に残っているのはおよそ100点ほどで、オランダには約1000点の作品が保存されているそうです。(’O’)タクサンアルンダ…。 通称・登与助(とよすけ)こと川原慶賀がどんな人物だったのかについては、残された作品の数とは逆に、資料も少なくたいへん謎が多いのが実情です。長崎画壇の中心的存在だった地役人・唐絵目利の文献資料にも慶賀の名は一切出てきません。これは士農工商という厳しい身分制度の時代、慶賀の身分が一介の町絵師にすぎなかったからだといわれています。(``)士農工商? 慶賀が出島に出入りできる絵師になったきっかけは慶賀の父で、同じく町絵師だった香山(こうざん)の交友関係にありました。香山と唐絵目利の石崎融思(※先週のコラム参照)が親しい間柄にあり、慶賀は父と融思に絵画の手ほどきを受けたと推測されています。そして慶賀が20代後半で「出島出入絵師」となった際、融思の強い後ろ盾があったと考えられています。融思はきっと慶賀の才能を見抜いていたに違いありません。〔’’〕ウンウン。▲瀉血(しゃけつ)手術図(長崎県立美術博物館蔵) 出島に出入りするようになってから12年後、慶賀はシーボルトと出会います。シーボルトは慶賀の優れた能力を知り、西洋の写実的な画法を徹底的に仕込んだそうです。当時のシーボルトの手紙や著作物にはしばしば「TOJOSKY(登与助)」の名が登場し、「無比に有能な画家」とまでいわしめています。(゛)スゴイ!▲シーボルト肖像(一部)(長崎県立長崎図書館蔵) ところで慶賀に関する文献資料が少ない中で実は2度、長崎犯科帳に罪人として記録されていました。1度目はシーボルト事件(1828年)に連座して約1ヶ月ほど牢に入れられています。2度目はそれから十数年後、国外不出とされていた藩の家紋を描き、オランダ人に渡そうとした罪で江戸並びに長崎払いの刑を受けています。その後、慶賀がどこで何をしていたのかというと、実はこっそり長崎にもどって来て眼鏡橋あたりで町絵師を続けていたようです。さて晩年の慶賀について…。また近いうちにご紹介しますね。(“)紙面がつきたからね

もっと読む