第83号【桜と歴史の城下町・大村】

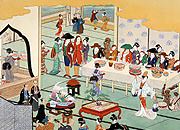

長崎空港に降り立つと、ほとんどの人が空港からリムジンバスに乗り込み、長崎や佐世保、諫早といったそれぞれの目的地へ向かいます。ですからバスに乗る人にとって空港のある街・大村市がどんな所なのか知らない人が多いのではないでしょうか。 大村市の人口は約8万7千人。波静かな大村湾に面し、背後をなだらかな山々に囲まれたのどかな土地で、江戸時代は代々大村氏を藩主に栄えた城下町でした。歴史の教科書にもある日本初のキリシタン大名・大村純忠はこの大村家の18代目の当主です。(・_・)/純忠ニツイテハ別ノ機会ニ… 大村の名所を訪ねてみました。まずは長崎県内でも屈指の桜の名所といわれる「大村公園」へ。例年ならこれから満開という時期でしたが今年は早くも散りはじめていました。でも園内は春休みとあって花見客でいっぱいです。大村公園には国指定の天然記念物「オオムラザクラ」をはじめ約2000本の桜の木があるそうです。▲約2000本の桜がある大村公園 この公園は第19代大村家当主で、初代の大村藩主になった大村喜前(よしあき)が1599年築城した玖島城(くしまじょう)跡を中心に作られていて、現在、城は残っていませんが、城を囲む石垣はほとんど往時のまま残されています。桜の花びらが舞う中を年期の入った石垣を眺めながら歩くと、今にもお侍さんが出てきそうです。玖島城は幕末までの270年間も大村氏の居城でした。公園となった今では、春から初夏にかけてサクラ、ツツジ、ハナショウブ、サツキ、アジサイなどが咲き誇る花の名所として、市民の憩いの場になっています。(^_^)/ツツジは長崎県ノ県花デス。 お城のあった大村公園から20分ほど歩いたところに旧武家屋敷街があります。閑静な雰囲気が漂うこの一帯には、石垣が続く通りや当時の家老の屋敷跡などが残され往時が偲ばれます。緑も多くのんびり散歩するのにちょうどいい街並です。その武家屋敷の一角にある旧楠本正隆邸へ行ってみました。楠本正隆は幕末の大村藩士の一人で、明治維新後、東京府知事や衆議院議長を務めた人物です。▲旧楠本正隆屋敷 その正隆が明治3年に建てた屋敷は、近世武家住宅の系譜を引くものだそうで、母屋と渡り廊下で結ばれた離れ家、そして石垣や庭園も含めた屋敷全体がそのまま残されています。その佇まいは一見、簡素なのですが、柱などはたいそう良いものが使用されているそうです。建築の際『華美な装飾はしないで』という大村家の意向もあったためか、いかにも質実剛健な武家らしいしつらえが印象的でした。(○○)楠本正隆、ゴ存ジデシタカ? ところで大村の名物料理といえば「大村寿司」です。これは、ほどよい甘さの寿司飯とたっぷりのった錦糸卵が特徴の押し寿司で、今から500年ほど前の戦国時代から伝わる料理だそうです。当時は外国から輸入され、貴重品だった砂糖を使ったこの料理が途絶えなかった理由は、大村が長崎街道筋の宿のひとつだったため、長崎に入った砂糖を手に入れやすかったからだという話を聞いたことがあります。貿易港・長崎の影響はこんなところにもあったんですね。(^〇^)▲500年の歴史、大村寿司

もっと読む