第75号【オランダ通詞、免職事件簿!!】

今回は江戸時代に起きたオランダ通詞の免職事件についてのお話です。これはオランダ通詞らが、幕府の意向を故意に誤訳してオランダ側へ伝えた疑いで免職になったという事件です。オランダ通詞といえば主に出島で通訳と翻訳の仕事をし、オランダとの貿易に関する事務・雑務を行っていた役人です。いわゆる外交の事務方的存在で、今でいう外務省のような仕事をしていたといえるのかもしれません。(□_□)エリート官僚?

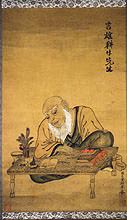

オランダ通詞らは上の階級から大通詞、小通詞、小通詞助、そして稽古通詞など細かく分けられた組織が形成されていました。そして、この事件で罰を受けたのは、いわゆる組織のトップクラス、大通詞ら数人を含む多くの通詞たちでした。その中には蘭学の分野で名を馳せた、前野良沢、杉田玄白、平賀源内などを門下とし、「解体新書」の序文まで寄せた大ベテラン通詞、吉雄耕牛がいました。

▲通詞界の大御所吉雄耕牛

(長崎市立博物館蔵)

誤訳事件の経緯はこうです。まず寛政2年(1790)11月に樟脳(しょうのう)貿易の不手際で、耕牛は他の大通詞2人と共に30日の押込(おしこめ/監禁)の刑に処せられました。そして直後の同年12月に誤訳事件が発覚します。これは日本の主な輸出品であった銅の減少を理由に、オランダ船の入港を2隻から1隻とし取引量を約半分に減らす、という幕府の方針を、正確にオランダ側へ伝えなかったという事件です。これにより耕牛ら数名は取放(とりはなち/免職)となり5年間の蟄居(ちっきょ/謹慎)を命じられたのでした。(><)キビシー

ではなぜ彼等は故意に誤訳をしたのでしょう。その真相ははっきりせず、あくまでも憶測ですが、オランダ側と最前線でつきあう通詞らは相手国の事情を詳しく知る立場にありました。これまでのつきあいの流れもある中で幕府側の言い分をそのまま伝えたのでは都合の悪い事もあったのでしょう、現場での臨機応変な対応ということで誤訳したのではないかと言われています。そしてそういう事は、それまでも行われていたようです。

▲吉雄耕牛宅跡の石碑は

長崎県警前にあります。

今回の発覚では処罰の鉾先が周囲の通詞にも向けられ、連座してオランダ通詞幹部を含むたくさんの仲間が巻き込まれました。その背景にはこの頃に起こった外国を排除し鎖国を主張するいわゆる「攘夷論(じょういろん)」の推進が大きな影響を与えたと言われています。幕府は外国語を知り、その文化を伝える通詞は危険な存在だと思っていたようです。(--;耕牛サンハ罠ニハマッタ?

しかし間もなく幕府は諸外国の使節の対応に頭を悩ます時が来て、通詞の必要性を痛感することになります。時代は外国を排除する運動に専念している場合ではなかったのです。耕牛らは5年後に罪を免じられ復職しています。もともと世襲制の職業で人材が限られた通詞職。時代の波は開かれた海へ目を向けていた人の味方だったようです。(^^ 黒船来航ヨリ60年程前ノオ話デシタ。

※参考資料/

◎長崎文献社 発行「長崎事典・歴史編」、「長崎町人誌・第一巻」

◎長崎市 発行「出島生活」