第295号【長崎の紅葉と帰化植物】

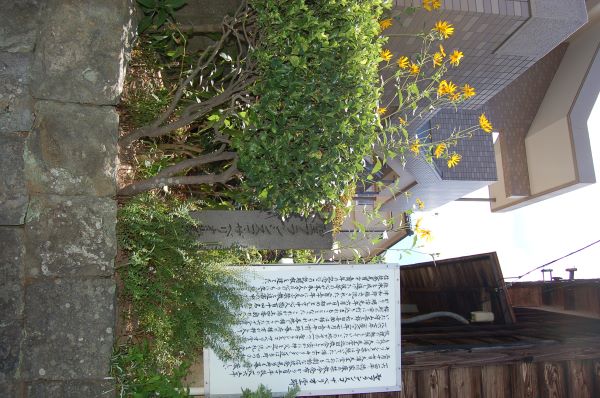

北の方では大雪、九州では初氷と、急激に冷え込んだ11月中旬過ぎ。いきなりやってきた真冬に、あわてて冬物のをコートをひっぱり出した方もいらっしゃるのではないでしょうか。極端な気候の変化で、風邪をひく方も多いようです。野菜や魚介類がたっぷりのちゃんぽんで、身も心も温かくしてお過ごしください。 気温は徐々に下がってはいるものの例年より温暖に感じられる長崎の初冬。稲佐山など長崎港を囲む山々を見渡せば、今年の紅葉はいまひとつ。地元で昔から、『春は中川カルルスの桜、秋は妙相寺(みょうそうじ)の紅葉』といわれるほど、紅葉の名所として知られる長崎市本河内の妙相寺へも行ってみましたが、例年のような美しい紅葉は見られませんでした。ご近所の方も、「今年は暑い日が長く続いたせいでしょう」と残念がっていました。 1679年に開創された妙相寺は、異国風の立派な石門で知られています。ここは中国ゆかりのお寺で、江戸時代後期は長崎にいる中国人たちの、何か異変が起きた際の避難所とされていたとか。石門はもともとは近くの長崎街道沿いにあったものを現在の場所(境内)に移したのだそうです。手入れをされた石門前の植木を見ると、「おや?」。紫陽花が季節外れの花を咲かせていました。ところで、前述の春は桜とうたわれた「中川カルルス」とは、今の長崎市の中川、新中川地域にあった憩いの場のことです。かつては数千本もの桜が植えられ、温泉場や茶店などがあったそうです。「カルルス」とは、カルルスバート(チェコスロバキア)の鉱泉を結晶させたカルルス水で沸かしていたことに由来しています。 長崎の繁華街にほど近い寺町通りの一角にある大音寺の大イチョウは、きれいな黄色に染まっていました。こちらは例年通りかなと思っていたら、「紅葉はいつもより遅れています。本当ならみごとな黄金色になるけれど、今年は、色づきが足りない。このまま落葉するかもしれません」とお寺の方はおっしゃっていました。 いつもと違う秋を感じながら、今度は足下の植物に注目して、長崎の街を歩いてみました。石を敷いて造った古い溝の石と石の間からはホウライシダといわれる帰化植物がかわいい葉を出していました。世界の熱帯亜熱帯に広く分布している植物で、観葉植物の「アジアンタム」によく似ています。江戸時代には観賞用に栽培されていたそうです。また、電柱や建物のたもとや空き地などでは、ヒメツルソバ(ヒマラヤ原産)がたくさん見られました。直径1センチほどの白やピンクの球状をした花は、本来は夏場に盛るらしいのですが、まだまだねばって咲いています。さらに、ハゼラン(西インド諸島原産)、サフランモドキ(中央アメリカ原産)などもまだ花が見られました。 実は、ホウライシダやヒメツルソバなど、ふだんよく目にしていたのに、長い間、名前は知りませんでしたが、先日、植物の専門家の方と長崎の街の帰化植物をたずね歩く催しに参加した時に教えていただきました。その時、身近にある多くの植物が帰化植物であることを知りました。アサガオ(インド~ヒマラヤ原産)、ハナカタバミ(南アフリカ原産)、コスモス(メキシコ原産)、キバナコスモス(熱帯アメリカ原産)などもそうです。また、クローバーことシロツメクサ(ヨーロッパ原産)は、オランダ船がガラス製品などのわれものを運ぶ時、クッション代わりに詰め込まれ、その種子が広がったというのは、長崎ではよく知られています。専門家の話によると、「古くから中国や出島でオランダとの貿易が行われていた長崎には、特に帰化植物が多い」ということでした。 たんに雑草としてかたずけていた身近な植物も、その名前を知れば、親しみがわいてくるもの。それに、意外な歴史を持っていたりすると、ますます興味がわいてきます。木枯らしに負けないで、植物図鑑を片手にちょっとご近所を歩いてみませんか?◎ 参考にした本/長崎の史跡(長崎市立博物館)、日本帰化植物写真図鑑(全国農村教育協会)、ながさきことはじめ(長崎文献社)

もっと読む