第308号【レモンと長崎】

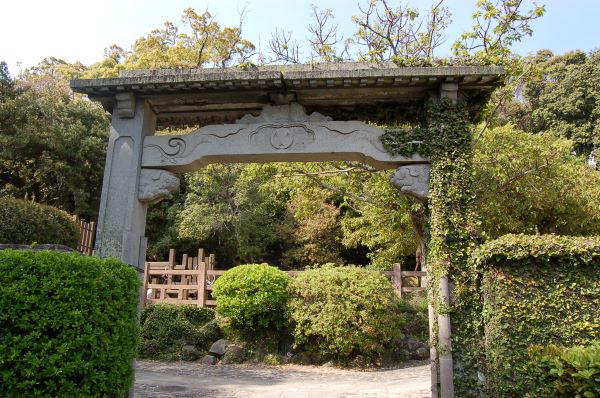

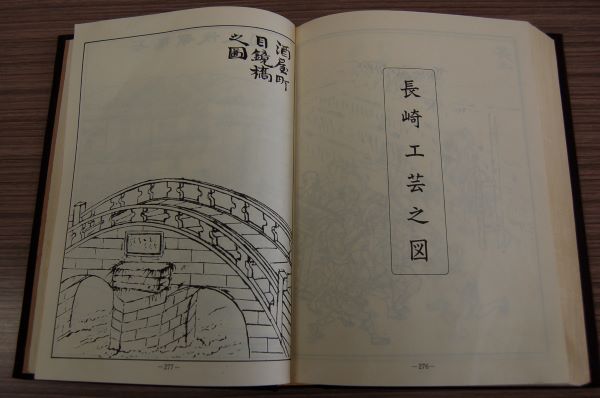

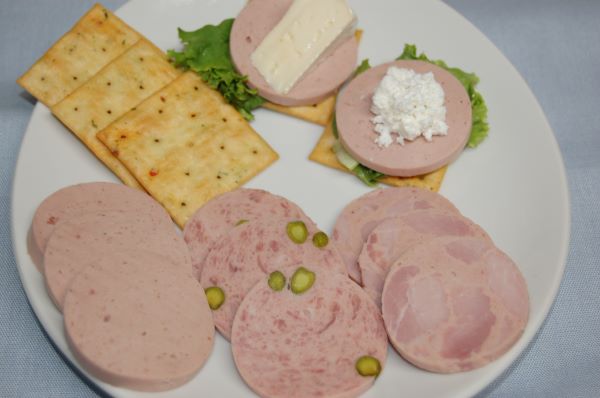

レモンの弾けるようなフレッシュな香りは、気分をパッと明るくしてくれます。その爽快感は、柑橘系の中でもダントツではないかと思えるほどシャープ。アロマテラピーに詳しい友人によると、レモンの皮に含まれるオイルの香りには、確かにリフレッシュ効果があり、気分を落ち着かせ、やる気を出したいときや集中力を高めたいときなどに有効だとか。ジメジメのお天気が続いて気分がすぐれないなあという方は、レモンを一個買ってきて香りを楽しんでみませんか? レモンはミカン科の常緑果樹。温暖で乾燥した地域に適し、地中海地方やカリフォルニアなどが産地として知られています。最近、長崎のスーパーでよく見かけるのは、アメリカ産や南アフリカ産。そして、量は輸入ものより圧倒的に少ないですが、国内産もちらほら。その中には長崎産もあり、それぞれ微妙に姿や色合いが違います。どうやらレモンにもお国柄があるようです。 樹齢30数年のレモンの木を大切に育てている長崎の友人は、毎年冬になると収穫したレモンをお裾分けしてくれます。花の時季は5月で、とてもいい香りを漂わせる白い花を、今年も咲かせたそうです。夏場の台風を無事に乗り切れば、緑色の小さな実がだんだん大きくなり、冬、黄色くなったところで収穫します。酢のものや、はちみつ漬け、レモン酒、手づくりの化粧水と、いろんなものに利用するそうです。 レモンの歴史を百科事典で調べてみると、『原産地はインドで、古くヨーロッパに伝えられ、さらに新大陸に伝わった』とありました。レモンの伝播で大きな動きがあったのは、大航海時代です。15世紀末、コロンブスによってアメリカへ伝えられるなど、当時、海を渡った船乗りたちによって世界各地に運ばれたといわれています。 日本へは、江戸時代後期に唐船によって長崎に運び込まれたらしく、これが日本における最初のレモンではないかという説があります。しかし、その時は、定着するまでには至りませんでした。レモンが栽培という形で日本に根を降ろしたのは、明治に入ってからのことだそうです。現在、日本での栽培は、温暖な気候の瀬戸内海地方がよく知られています。 異国で味わったおいしい料理を帰国のたびに再現してくれる、旅行好き・お料理好きの友人がいます。彼女がイタリアから帰ったとき、とてもシンプルなレモンのパスタ料理を作ってくれました。作り方(2人分)は、1、細めのスパゲティ160gをゆでます。この時、スパゲティに塩味をしっかりつけるため、いつもより少し多めに塩を入れます。2、フライパンにオリーブオイル大さじ3を入れ弱火であたためアンチョビ2本くらい(量は適宜)を溶かしいれ火を止めておきます。3、レモン1/2個は手でしぼりやすいように、くし型に切り分け、皮も適量おろしておきます。4、ゆでて水切りをしたスパゲティをフライパンに作っておいたアンチョビのソースとさっとからめ、さらにレモンをギュッとしぼってまぜ合わせ、お皿に盛り、おろしたレモンの皮をかけて出来上がりです。 レモンのさわやかな酸味と、皮のほのかな苦味が効いたさっぱり味のパスタ料理。材料も、レモンと塩とオリーブオイルとアンチョビだけというシンプルさ。市場でも食卓でも、レモンを見かけない日はなかったというレモンの国・イタリアならではの料理です。参考にした本:ながさきことはじめ(長崎文献社編)、大日本百科事典(小学館)

もっと読む