第236号【日本初の英語のネイティブ・ティーチャー】

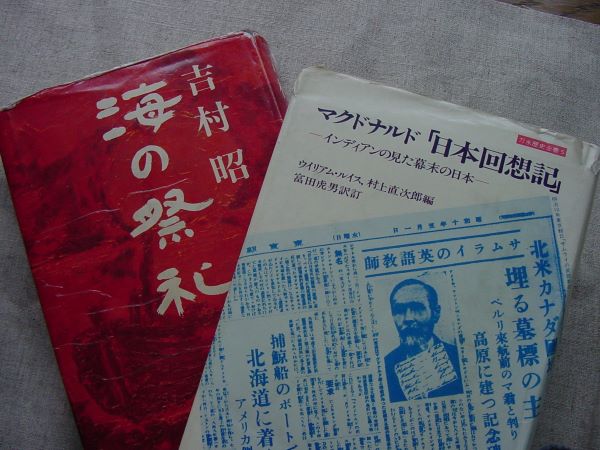

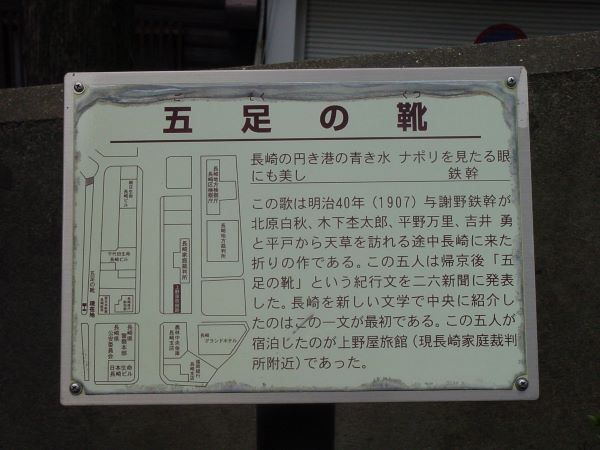

「語学ブーム」といわれて久しい昨今。本屋さんには英語、ハングル、中国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語など多種多様な語学のテキストが売られ、語学教室も盛況のようです。なかでも英語を学ぶ人は相変わらず多く、「英語がペラペラ」という人もずいぶん増えてきましたね。 それにしても日本人は一体、いつ頃から英語を学び始めたのでしょうか。そのヒントが長崎の諏訪神社(長崎市上西山町)近くにありました。日本初の英語のネイティブ・ティーチャーといわれるラナルド・マクドナルド(1824~1894)の碑です。 アメリカ人であるマクドナルドが日本へやってきたのは幕末、ペリー来航の5年前(1848年)のことです。アメリカの捕鯨船に乗り込んで日本に近付き、北海道の利尻島に上陸。そこで密航者として捕らえられ、取り調べののちに長崎に送られました。 マクドナルドはアメリカを経つ前から、日本では国交のない外国人が捕まると殺されると聞かされていましたが、日本行きをあきらめませんでした。理由は彼の特異な生い立ちにあったようです。彼はオレゴン州アストリア出身。アメリカ先住民のチヌーク族の王の血筋をひく人物で、ヨーロッパ系アメリカ人との間に生まれました。マクドナルドは日本に対し、アメリカ先住民の人種的なルーツを求める気持ちがあったようです。『私はいつも、私の血のなかに、自由な放浪を求める野性的な血筋をあらがいがたく感じていた』と、のちに出版される『マクドナルド「日本回想記」』に述べています。また、マクドナルドが生まれ育ったアメリカの大平洋沿岸部の北部地域には、日本人の漂流民が打ち上げられたことがあり、彼らとの出会いも日本を志す大きなきっかけであったようです。 さて、諏訪神社の近くにあった大悲庵(だいひあん)の座敷牢に収容されたマクドナルドはどのような様子だったかというと、囚われの身でありながら礼儀正しく、落ち着きがあり、日本語を積極的に憶えようとするなど、周囲の日本人に好感を抱かせました。まもなく、座敷牢を教室に14名のオランダ通詞を相手に英語のレッスンが始まったのでした。 この頃の日本は、欧米の船が相次いで出没し、にわかにロシア語、フランス語、英語の通訳者の必要に迫られていました。なかでも英語については、イギリス船がオランダ船を装って長崎湾に入港したフエートン号事件(1808)をきっかけに、幕府は英語学習をオランダ通詞に命じていました。この時、オランダ通詞らはオランダ商館長ブロンホフ(オランダ人)の指導で英語を学び、「諳厄利亜(アンゲリア)語林大成」という日本人による日本初の英和辞書も完成させています。ブロンホフは日本における英語教師の最初の人といえますが、その英語はオランダ語訛りで、ネイティブの人には通じにくかったという話もあります。 さて、日本初のネイティブの英語教育者として、長崎で約7ヶ月間若きオランンダ通詞らのクラスを担当したマクドナルド。この時の生徒のひとりで優秀だった森山栄之助(多吉郎)は、のちのペリー来航時に日米交渉の主席通詞として重要な役割を担っています。 マクドナルド自身は、日本滞在の約10ヶ月後に、アメリカに引渡されています。時を経て70才で亡くなった彼の墓石(ワシントン州スポーキャン市郊外)には、彼が息をひきとる直前につぶやいたといわれる「SAYONARA(サヨウナラ)」の文字が刻まれているそうです。◎参考にした本/『マクドナルド「日本回想記」』(刀水書房)、辞書遊歩(園田尚弘、若木太一編・九州大学出版会)、海の祭礼(吉村昭著・文藝春秋)、長崎の史跡~長崎学ハンドブック(長崎市立博物館)

もっと読む